- 腰痛とシビレが同時に現れるメカニズム

- 神経圧迫による症状の特徴

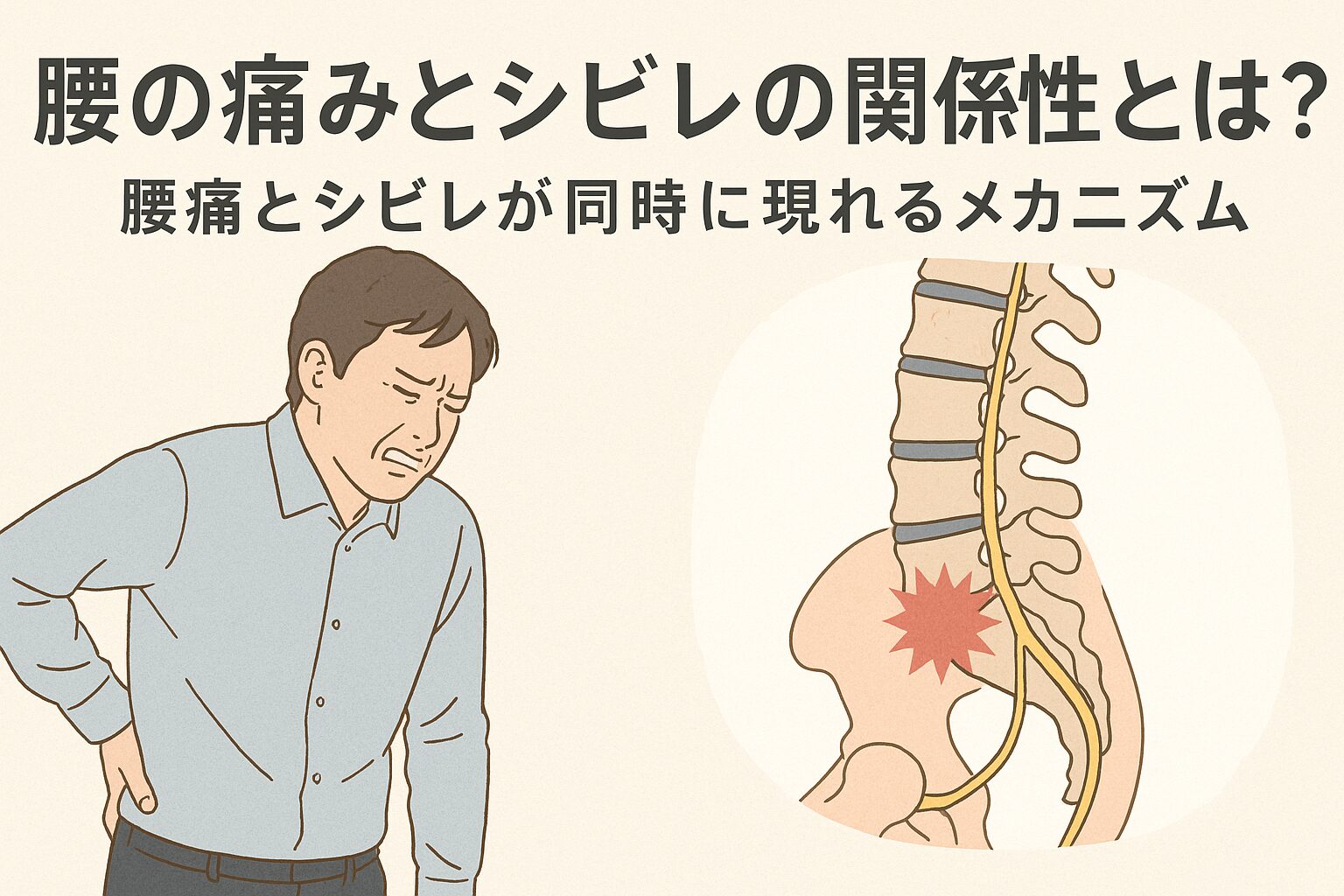

腰の痛みとシビレの関係性とは?

腰痛とシビレが同時に現れるメカニズム

――「腰が痛いだけじゃなくて、足までシビレるのはなんでだろう?」

こんな疑問を感じたことはありませんか?実は、腰の痛みとシビレには深い関係があると言われています。

腰には、体を支えるだけでなく、脳と足をつなぐ大事な神経が通っています。その中でも「坐骨神経」と呼ばれる神経は、腰から足先まで伸びており、体の動きや感覚をコントロールしています。ところが、何らかの理由でこの神経が圧迫されると、腰痛だけでなくシビレの症状が出ることがあるそうです。

例えば、「腰椎椎間板ヘルニア」という状態では、椎間板の一部が飛び出して神経に触れることで、痛みやシビレが起こると言われています。また、「腰部脊柱管狭窄症」も同様で、神経の通り道が狭くなり、坐骨神経が圧迫されてしまうことで症状が出やすくなるようです。

「単なる腰痛」と思って放っておくと、足の感覚が鈍くなったり、歩きづらくなったりすることもあるそうです。症状が長引くときや、日常生活に支障が出始めたときは、整形外科など専門機関での相談がすすめられています。

また、長時間同じ姿勢でいることや運動不足も、神経の通りを悪くしてしまう一因になるといわれています。日常のちょっとした心がけが、悪化の予防につながることもあるかもしれません。

2. 考えられる主な原因

- 腰椎椎間板ヘルニア

- 腰部脊柱管狭窄症

- 坐骨神経痛

- 筋肉の緊張やストレスによる影響

椎間板ヘルニア・腰部脊柱管狭窄症・坐骨神経痛

――「なんで腰が痛いのに、足までピリピリするの?」

そう思ったことがある方は少なくないかもしれません。実は、腰の痛みやシビレには共通する原因がいくつかあると言われています。

まず、よく知られているのが腰椎椎間板ヘルニアです。これは、背骨のクッションである椎間板が押し出されて、神経を圧迫してしまう状態を指します。

その結果、腰に痛みが出るだけでなく、足に向かう神経が刺激されてシビレや違和感が生じることがあるそうです。

次に挙げられるのが腰部脊柱管狭窄症です。年齢を重ねると、背骨の中にある神経の通り道(脊柱管)が狭くなってくることがあるようです。この狭窄が神経を圧迫し、腰や足の痛み・シビレが引き起こされることがあるとされています。立っていると足がしびれて歩きにくくなり、前かがみになると楽になるという特徴も報告されています。

そしてもう一つが、坐骨神経痛。この言葉は症状の名前として使われることも多いですが、実際には病名というよりも神経痛の状態を指す言葉のようです。坐骨神経は体の中でも特に太くて長い神経で、腰から足にかけて走っています。その神経が何らかの原因で刺激されると、電気が走るような痛みやシビレが出ることがあるそうです。

これらの症状は、軽度であれば自然に改善する場合もありますが、進行すると生活に大きな支障をきたす恐れもあるとされています。違和感を感じた時点で、専門機関に相談するのが良いとされています。

3. 自宅でできる予防と対策

- 正しい姿勢の維持

- 適度な運動とストレッチ

- ストレスの管理

- 体重管理の重要性

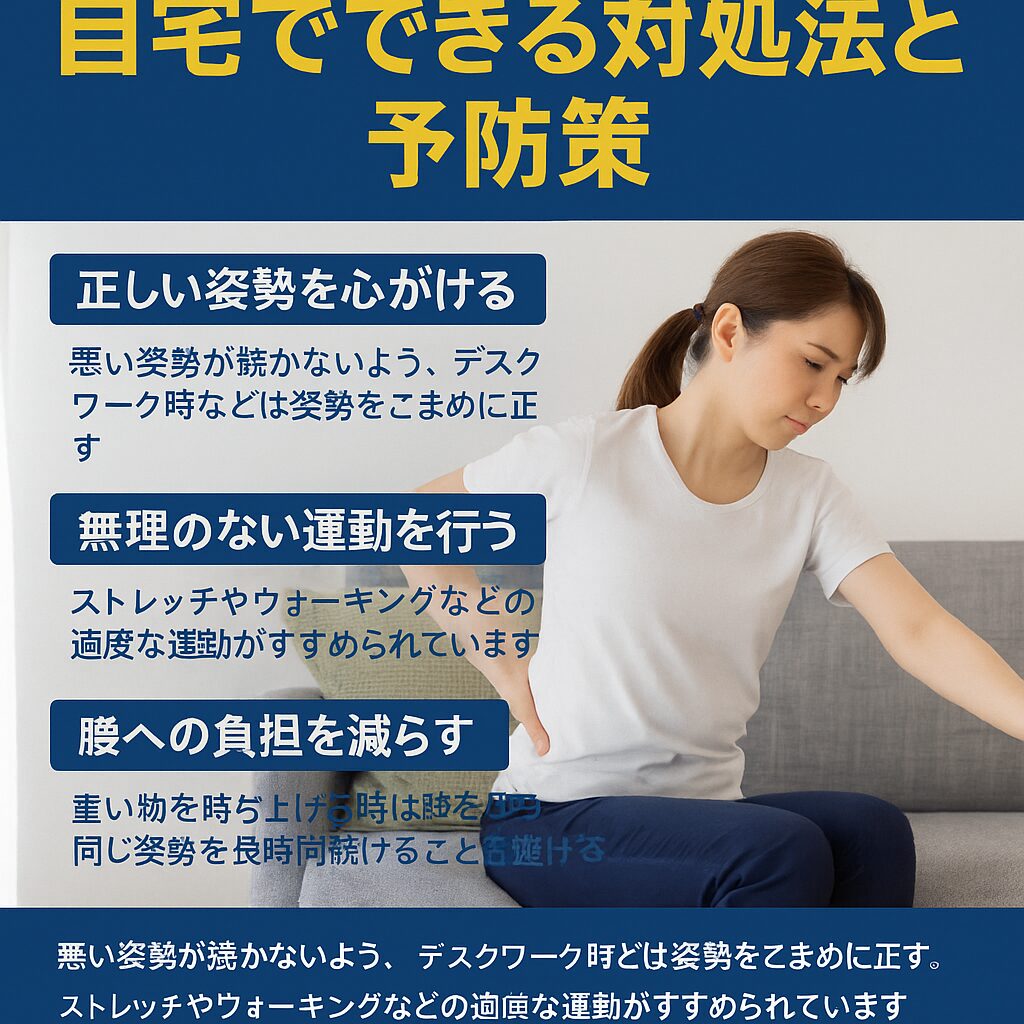

自宅でできる予防と対策

正しい姿勢の維持・適度な運動とストレッチ・ストレスの管理

――「腰のシビレ、これってどうにか予防できないの?」

そんなふうに思っている方へ。日常生活の中でちょっと意識するだけでも、腰のトラブルの予防につながることがあるとされています。

まず、基

本中の基本ですが「正しい姿勢の維持」はとても大切だといわれています。長時間座って作業することが多い現代では、知らず知らずのうちに前かがみになったり、猫背になっていることがあります。姿勢が悪いと、腰まわりに余計な負担がかかりやすくなるそうです。イスに深く腰をかけ、背筋を軽く伸ばした状態を意識すると、腰への負担を和らげる手助けになると言われています。

次に、「適度な運動とストレッチ」も非常に重要なポイントです。激しい運動ではなく、ウォーキングや軽い体操、ヨガのような動きで体をほぐすことで、筋肉が固まるのを防ぎ、血流も良くなるとされています。とくに腰まわりの筋肉をゆるやかに動かすストレッチは、毎日の習慣にすると良いかもしれません。

さらに見落としがちなのが、「ストレスの管理」です。実は、ストレスがたまると筋肉が緊張しやすくなり、それが腰の痛みやシビレの原因になることがあると言われています。深呼吸をしたり、軽く散歩に出たり、音楽を聴いたりするだけでも、気分転換になり緊張が和らぐことがあるようです。

いきなり全部を実践しようとすると大変なので、まずは「今できること」から少しずつ始めてみるのがポイントです。意識的に体をいたわる時間をつくることで、日々の不調が軽減される可能性があると考えられています。

4. 医療機関での診断と治療法

診断方法(MRI、CTなど)・保存療法(薬物療法、リハビリ)

――「腰の痛みや足のシビレって、結局病院ではどんな検査をするの?」

このような疑問を持っている方も多いかもしれません。症状の背景には神経や骨の異常が関係していることもあるため、医療機関では正確な触診が大切だと言われています。

たとえば、画像検査の一つとしてよく使われているのが**MRI(磁気共鳴画像)**です。これは体に負担をかけずに、神経や椎間板の状態を詳しく確認できる方法として知られています。ヘルニアや脊柱管狭窄など、骨や神経の圧迫状態を立体的に把握できる点が特長とされています。

また、**CT(コンピューター断層撮影)**は骨の構造を精密に観察できる検査で、主に骨の変形や狭窄の程度を確認したい場合に用いられるようです。これらの画像検査を通じて、医師は症状の原因を特定し、施術方針を立てていくと言われています。

そして、検査の結果によって選択されるのが保存療法と呼ばれる対応です。保存療法とは、すぐに手術などを行わず、まずは体への負担が少ない方法で改善を目指す方針のことを指します。

保存療法の具体例としては、薬物療法があります。痛み止めや筋肉の緊張を和らげる薬などが処方されることがあるようです。また、リハビリテーションでは、ストレッチや筋力トレーニングなどを通じて、体の動きやバランスを整えることを目的としています。

これらのアプローチを継続することで、日常生活での不調が軽減されるケースもあると報告されています。ただし、症状や進行度によって対応は異なるため、専門医との丁寧な相談が大切だとされています。

5. 早期受診の重要性と医療機関の選び方

この記事をシェアする

関連記事