- 営業時間

9:00~20:00

※土曜・日曜は12時まで営業 - 定休日

木曜・祝日

こんにちは。

泉大津市 丸鍼灸整骨院 院長の丸橋と申します。

今回は半月板損傷についてお伝えしていこうと思います。

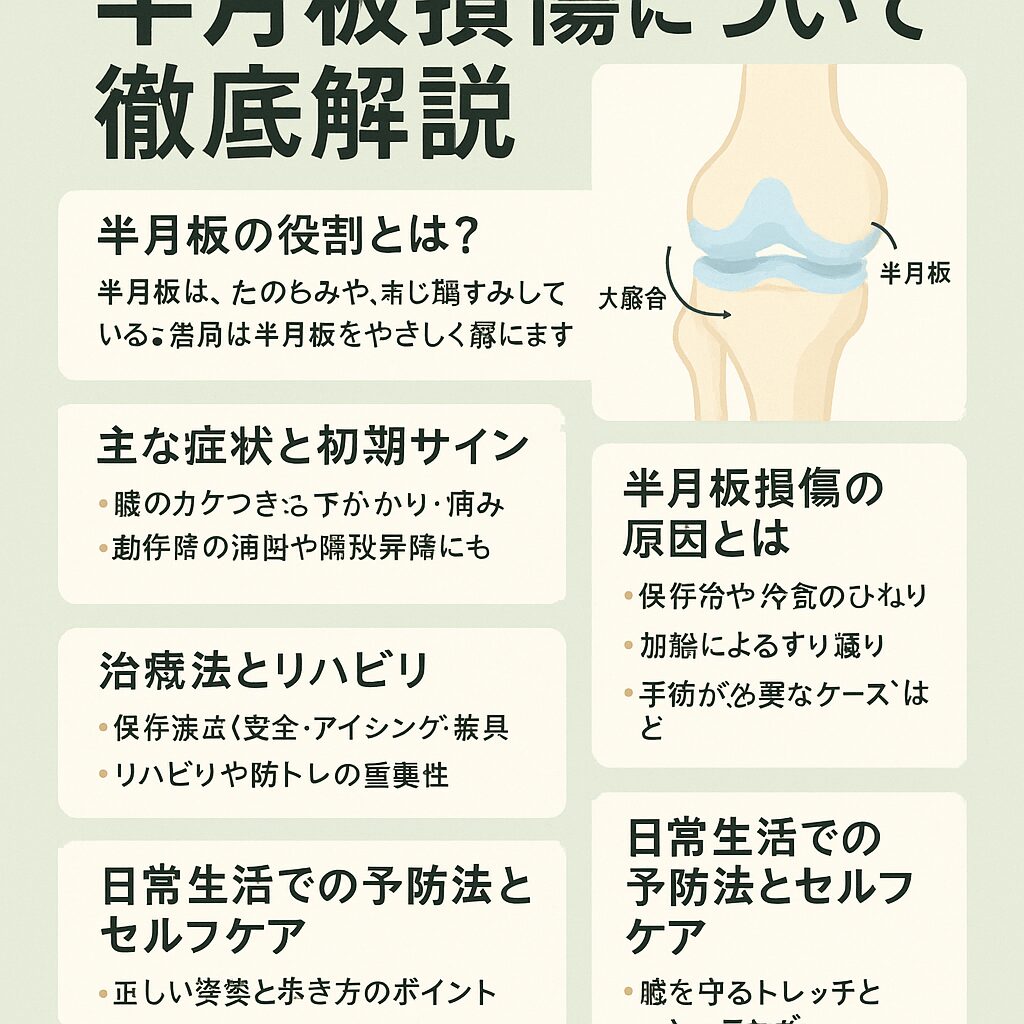

半月板(はんげつばん)は、膝関節の中にあるC字型の軟骨組織で、太ももの骨(大腿骨)とすねの骨(脛骨)の間にあります。この半月板には、衝撃を吸収するクッションのような働きや、膝の動きをスムーズに保つ役割があるとされています。また、膝の安定性を支え、関節にかかる負担を分散する働きもあるため、運動時や歩行中のケガ予防にもつながる重要な存在です。

①どこにある?どんな働きをしているの?

半月板は左右の膝関節の内側(内側半月板)と外側(外側半月板)にそれぞれ1つずつあります。スポーツをしていない方でも、年齢や体重、日常的な動作のクセなどによって半月板に負担がかかることがあり、損傷につながる可能性があると言われています。

①膝のカクつき・引っかかり・痛み

「歩いているときに膝がカクッとなる」「曲げ伸ばしのときに引っかかる感覚がある」といった症状は、半月板損傷の初期に見られることがあります。膝関節の中で半月板の一部がずれたり、裂けたりすることで引っかかり感が出るとされています。また、急にしゃがんだときに痛みが走る、という声も多く聞かれます。

②動作時の違和感や階段昇降時の苦痛

階段の上り下りや膝を深く曲げる動作で痛みや違和感を感じることがあり、「なんとなく膝が不安定」と感じる方もいます。違和感が続いたまま放置すると、膝の機能低下を招く恐れがあるとされており、早めのケアが大切で

①スポーツや運動中のひねり

ジャンプや方向転換の動作で膝に強いねじれが加わると、半月板が損傷する可能性があります。特にサッカー、バスケットボール、スキーなど膝を大きく使うスポーツでは注意が必要だと言われています。

②加齢によるすり減りや変性

40代以降になると、半月板の水分量が減少し、弾力性が失われやすくなるとされます。そのため、激しい動作をしていなくても、立ち上がりや軽い負荷で裂けてしまうケースもあるようです。

③日常生活での無理な動き

たとえば重い荷物を持ちながらしゃがんだり、急に立ち上がったりといった動作も、半月板への負担になることがあります。「普段の動きが原因になるとは思わなかった」という方も少なくありません。

①保存療法(安静・アイシング・装具)

損傷の程度が軽い場合は、手術をせず保存的なアプローチで改善を目指すケースもあります。代表的なのが、患部を冷やして炎症を抑えるアイシング、安静にすること、膝を固定する装具の使用などです。

②リハビリや筋トレの重要性

膝を支える太ももの筋肉(大腿四頭筋など)を鍛えることにより、膝関節への負担を軽減できると考えられています。理学療法士の指導のもと行うリハビリやトレーニングが、再発予防や痛みの軽減につながる可能性があります。

③手術が必要なケースとは?

裂け方が大きく、症状が改善しない場合や日常生活に支障をきたしている場合、内視鏡手術(関節鏡視下手術)による縫合や部分切除などが検討されます。実際には、検査を受けたうえで専門医と相談しながら進めることが大切です。

①正しい姿勢と歩き方のポイント

膝への負担を減らすには、日頃の姿勢がとても重要です。立っているときは両足に均等に体重をかけ、歩行時は膝が内側や外側に倒れないよう意識することがポイントです。

②膝を守るストレッチとトレーニング

股関節や太もも、ふくらはぎの柔軟性を高めるストレッチや、**膝まわりの筋肉を支える筋トレ(スクワットやレッグレイズなど)**は、日々のケアにおすすめされています。ただし、無理をせず段階的に行うことが大切です。

③予防のために見直したい生活習慣

・長時間の正座を避ける

・体重を適正に保つ

・膝を冷やしすぎない

といった工夫が、膝の健康維持につながると言われています。冷房の効いた場所では、ブランケットやサポーターを使うといった対策も効果的です。

いかがでしたでしょうか?

泉大津市 丸鍼灸整骨院では半月板損傷の問題に対して様々な視点から問題を良くしていく施術を行なっています。

もしあなたが半月板損傷でなかなか良くならずにお困りでしたら当院がお力になれると思います。

私自身も膝の半月板損傷の経験からもお困りのあなたに当院でしかできない様々なサポートをご提供できると思います。

もし半月板損傷の問題でお悩みでししたら当院にご相談下さい。

あなたのご相談をお待ちしています。